Da un lato l’utilizzo di microrganismi industriali sembra mettere al riparo dai rischi e dar vita a vini più costanti. Dall’altro l’uso dei lieviti indigeni aiuta a sviluppare una maggiore complessità.

Tra gli argomenti che animano il mondo del vino, ci sono la questione legata alla tipologia di lieviti per la vinificazione e il dibattito se sia più opportuno affidarsi alle fermentazioni spontanee, ai microrganismi selezionati o a una via intermedia che consiste nella cernita massale dei lieviti naturalmente presenti nella propria vigna e in cantina. Grazie ai contributi di alcuni studiosi di microbiologia ed enologi, cerchiamo di comprendere i differenti punti di vista.

Da Pasteur agli studi sul Dna

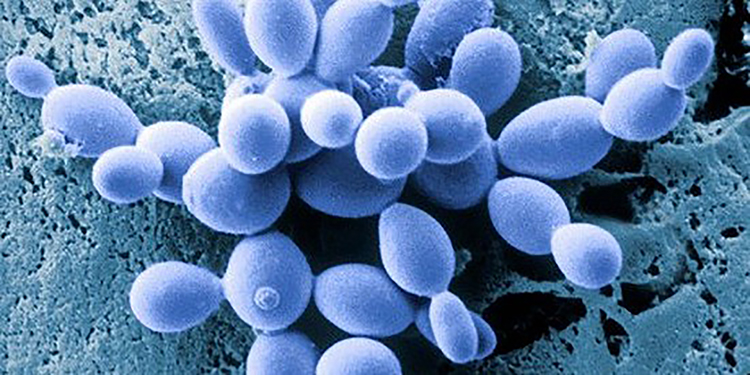

La microbiologia nasce con gli studi sul vino e la birra. Inventato il microscopio, è stato possibile vedere per la prima volta i lieviti e correlare la loro presenza alla trasformazione degli zuccheri in alcol. Grazie a Louis Pasteur viene redatto il primo trattato di enologia (1886). Nella seconda metà del XX secolo, la scoperta del Dna e la messa a punto di tecniche molecolari hanno permesso di ampliare la conoscenza dei microrganismi presenti in mosti e vini; studi che hanno portato alla scoperta di centinaia di differenti ceppi di lieviti, tra cui il Saccharomyces cerevisiae. Vi sono famiglie che riescono a fermentare oltre 15 gradi alcolici e altre meno tolleranti all’etanolo, ceppi neutri e altri che producono esteri come odori di banana. L’individuazione di gruppi con determinate caratteristiche ha permesso di gestire in modo mirato le fermentazioni al fine di raggiungere un certo obiettivo enologico.

I lieviti industriali sono omologanti?

«La diffusione dei lieviti “industriali”», spiega Sergio Puccioni, enologo del Crea, «è cominciata quando sono state messe a punto le tecniche di liofilizzazione; ma pochi ceppi resistono a questo processo, il che riduce il numero di lieviti adatti alla produzione industriale. Il loro successo deriva dal fatto che garantiscono quasi sempre uno svolgimento regolare e completo della fermentazione, limitando al massimo il rischio di arresti che quasi sempre sono la causa di deviazioni nel gusto dei vini».

L’articolo prosegue su Civiltà del bere 1/2019. Se sei un abbonato digitale, puoi leggere e scaricare la rivista effettuando il login. Altrimenti puoi abbonarti o acquistare la rivista su store.civiltadelbere.com (l’ultimo numero è anche in edicola). Per info: store@civiltadelbere.com