Una denominazione blindata, dove gli ettari vitati non aumentano, ma il valore della vigna sì. Scrigno di nomi ormai leggendari, oggi continua nell’opera di valorizzazione del marchio territoriale e in un prossimo futuro insegue una certificazione sulla sostenibilità.

Sassicaia, Masseto, Ornellaia. Oppure: Guado al Tasso, Grattamacco, Paleo. Se dovessimo mettere in fila, uno dopo l’altro, senza pensarci troppo, i primi nomi di vini o aziende del territorio bolgherese che ci vengono in mente, li elencheremmo come molti di noi facevano da piccoli con i cognomi dei calciatori della nazionale di calcio che vinse il Mundial nel 1982.

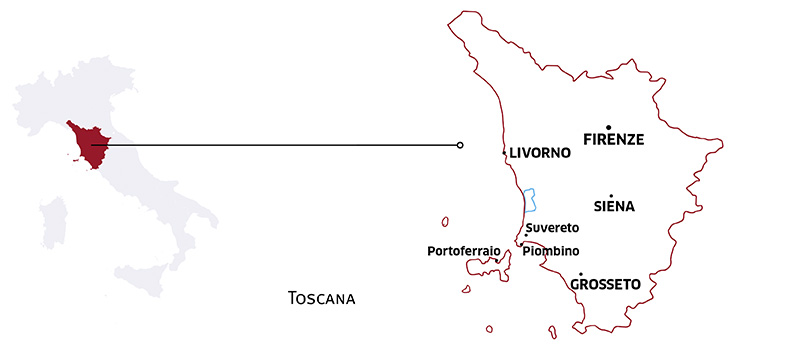

Etichette e aziende entrate a far parte dell’immaginario collettivo di tutti gli appassionati e addetti ai lavori, nonché degli elenchi dei cosiddetti fine wine più famosi a livello mondiale. Tutti nomi provenienti da un piccolo fazzoletto di terra affacciato sul mar Tirreno in Toscana, lungo 13 chilometri da nord a sud, e 3 da est a ovest, interamente compreso all’interno dei confini amministrativi di un solo comune, Castagneto Carducci, già iconico di suo per motivi non legati al vino.

Una Doc ancora relativamente giovane

Su Bolgheri e i suoi vini è stato detto e scritto di tutto: le vicende legate al marchese Mario Incisa della Rocchetta e alla nascita del Sassicaia, ma non solo, sono entrate a far parte della storia del vino italiano che si studia sui banchi di qualsiasi scuola o università si occupi di vino, presente in Italia o nel mondo. Nonostante questo, così come succede per i grandi brand che hanno un posizionamento consolidato, nessuno rimane placidamente fermo a bearsi sui propri allori. Un approccio assolutamente comprensibile, considerando che in fondo la denominazione e il territorio sono ancora giovani. Il primo disciplinare data 1983, ma quello che ha incluso Merlot e Cabernet, e quindi tutti i celeberrimi Supertuscan del territorio che hanno reso iconico questo areale, è solo del 1994.

Tutti appassionatamente insieme, compresi i big

Avere tanti nomi prestigiosi, tutti assieme, all’interno di una stessa denominazione, è tuttora un’opportunità per entrare in certi mercati o un peso per una denominazione che ora vuole far conoscere soprattutto il nome del suo territorio? «Nel nostro caso sono assolutamente un asset di indiscusso valore, anche perché, e di questo va dato merito a queste aziende, anche quelle più celebri hanno sempre supportato al 100% le attività del Consorzio», ci spiega Riccardo Binda, al timone del locale Consorzio che ne rappresenta 73, praticamente 99% di quelle che hanno nel vino il business principale.

«Partecipano sempre agli eventi, anche se molte di loro non ne avrebbero assolutamente bisogno. Però, così facendo, aiutano il territorio a promuoversi: hanno la consapevolezza che, benché siano già posizionate nel modo migliore possibile sul mercato, più un territorio cresce, più in qualche modo un’azienda consolida anche la sua posizione». Un atteggiamento certamente oculato e lungimirante, quello presente a Bolgheri, di assoluto buonsenso che, purtroppo, non è così diffuso in tante altre zone vinicole del Belpaese, dove i primi della classe, spesso e volentieri, si defilano da manifestazioni promozionali rivolte alla stampa o al pubblico di appassionati.

Una denominazione chiusa…

I numeri che fotografano le due denominazioni – Bolgheri Doc e Bolgheri Sassicaia Doc – sono quelli di un territorio piccolo e blindato nel numero degli ettari a disposizione. «Sono 1370 ettari, la nostra è una Doc chiusa», continua Binda. Tradotto in bottiglie significa circa, al netto dei differenti andamenti vendemmiali, 7 milioni ogni anno, la stragrande maggior parte di vino rosso. «Mediamente il prezzo ex cellar delle bottiglie si posiziona tra i 20 e i 21 euro, il che ci induce a stimare un fatturato della denominazione tra i 155 e i 160 milioni di euro all’anno come ordine di grandezza».

Nonostante la fama, quasi leggendaria, di molte etichette nel mondo, l’export oggi si aggira tra il 55 e il 60%, una quota che si è lentamente ridotta nel corso degli anni rispetto al passato, quando molte aziende arrivavano anche al 90%. Una ricerca di maggior spazio sul mercato domestico che secondo il direttore del Consorzio è da salutare positivamente, spinta da tanti fattori, a partire dalla maggior conoscenza del marchio Bolgheri e dall’ospitalità sul territorio, sempre più importante. All’estero, dopo gli Usa, spicca l’importanza della Svizzera come Paese importatore, che pesa poco meno del 10%.

…anche agli investimenti

Denominazione chiusa significa nessuna possibilità di investimento dall’esterno, quindi? «Le ricerche ci sono e capita non di rado che ci siano soggetti che contattino il Consorzio, anche se in realtà nessuno di noi può avere un ruolo da questo punto di vista. In questo momento le aziende che potenzialmente potrebbero avere un interesse a valutare un’opportunità di questo tipo non sono molte e quelle che ci sono hanno una superficie piuttosto piccola, quindi diciamo che per un eventuale grande gruppo oggi qui non ci sono grandi opportunità per fare un grande investimento» (proprio qualche giorno fa il gruppo Agricole Gussalli Beretta ha annunciato di aver acquisito la maggioranza dell’azienda Fabio Motta).

Difficile anche valutare il valore di un ettaro di vigna, considerando che le compravendite degli ultimi anni sono state poche e quindi pochi i parametri di riferimento. «Diciamo che negli ultimi anni il valore è aumentato sensibilmente: dieci anni fa probabilmente si parlava di 250-300 mila euro a ettaro, adesso si è arrivati a quasi 1 milione». D’altronde, se l’offerta è sempre la stessa e la domanda c’è, il prezzo schizza in alto.

Non solo vini rossi: spazio al Vermentino

Scorrendo l’elenco dei vitigni più presenti a Bolgheri, dopo la triade composta da Cabernet Sauvignon (34%), Merlot (22%) e Cabernet Franc (15%), troviamo il Vermentino, intorno al 10%. Un elemento che non deve stupire e che non sembra figlio della moda degli ultimi anni, che lungo le vicine coste toscane ama consumare vini bianchi, soprattutto d’estate, ottenuto con questo storico vitigno a bacca bianca. «Il Vermentino è paradossalmente la tipologia più storica di questo territorio, perché tecnicamente questa è una denominazione nata per bianchi e rosati nella prima versione del 1983», continua Binda. «Un tempo aveva un grande ruolo anche il Trebbiano, che adesso è praticamente scomparso, rimpiazzato proprio dal Vermentino».

Alcuni nomi e etichette di riferimento

Sono ormai molte le proposte interessanti all’interno di questa tipologia, l’unica peraltro dove è possibile citare il vitigno in etichetta al fianco della denominazione, appunto perché autoctona e storica. La Tenuta Guado al Tasso di Antinori, ad esempio, ne produce, in buona quantità (oltre 500mila bottiglie), una versione sempre fragrante, espressiva e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Teso, sapido, sia fruttato che mediterraneo nei profumi è il Bolgheri Vermentino Paguro dell’azienda La Cipriana, realtà invece dai numeri decisamente più contenuti. Un nome di riferimento come Grattamacco produce invece un Vermentino con una piccola parte affinata in legno che riesce a ben dosare e gestire senza mettere in secondo piano i tratti tipici di questa varietà. Sta crescendo, inoltre, piano piano, anche la tipologia Bolgheri Bianco, che negli anni scorsi ha visto cambiare la sua base ampelografica, prevedendo anche la presenza del Sauvignon blanc fino al 100% e l’introduzione del Viognier.

Global warming? Ora lo si riesce a gestire meglio

Qui, come d’altronde anche in altri territori, gli effetti del global warming, che ovviamente si sentono, non destano preoccupazioni così accese e allarmistiche, o quanto meno non più del necessario. L’essere affacciata sul mare, avendo quindi a disposizione un clima più mite rispetto all’entroterra toscano è certamente un vantaggio, ma più che le temperature medie, pressoché identiche a quelle di 30 anni fa, al massimo qui preoccupano i picchi estremi, quelli sopra i 35 gradi, che sono invece aumentati in quantità. «Una volta queste temperature le avevamo per tre, quattro, cinque giorni l’anno. Adesso è capitato che in alcune annate fossero almeno 25 i giorni all’anno così». Secondo Binda, però, ora è cambiata anche la consapevolezza e la competenza da parte dei produttori. «Le calde annate 2017 e 2022 sono state gestite molto meglio rispetto alla famosa 2003: lo si nota subito assaggiando i vini».

Si punta al consolidamento del marchio

Quest’anno cade il trentennale della nascita del nuovo disciplinare che nel 1994 inglobò, finalmente, i cambiamenti in atto da tempo a Bolgheri e quindi, come Riccardo Binda ci ha confermato, ci sarà sicuramente qualche attività celebrativa, ma l’obiettivo in generale è quello di continuare a comunicare il nome Bolgheri, diventato ormai un vero e proprio marchio che si affianca a quello, famosissimo, di molte etichette e aziende del territorio.

Tra gli obiettivi futuri anche certificazione della sostenibilità

C’è poi il discorso relativo alla sostenibilità: il desiderio è quello di fare un passo in avanti importante percorrendo un percorso che porti al raggiungimento di una certificazione. «Il territorio sta già lavorando bene da questo punto di vista e quindi le azioni da fare per la certificazione non crediamo siano molte. La denominazione è cresciuta molto ma la vite si è sostituita ad altre colture, non al bosco ad esempio, e questo è un valore aggiunto molto importante».

Niente monocoltura da queste parti e, d’altronde, Il marchese Incisa della Rocchetta fu anche presidente del WWF in Italia e la sua prima oasi nacque proprio qui. Insomma, un legame con l’ambiente che esiste da tempo.

Foto di apertura: © Consorzio di tutela Bolgheri Doc – elaborazione grafica di © V. Fovi

Per sapere “Cosa succede” negli altri territori del vino clicca qui+